*仅供医学专业人士阅读参考米配资

带你揭开卫生间“隐形杀手” 的真面目。

撰文 | 肖小燕

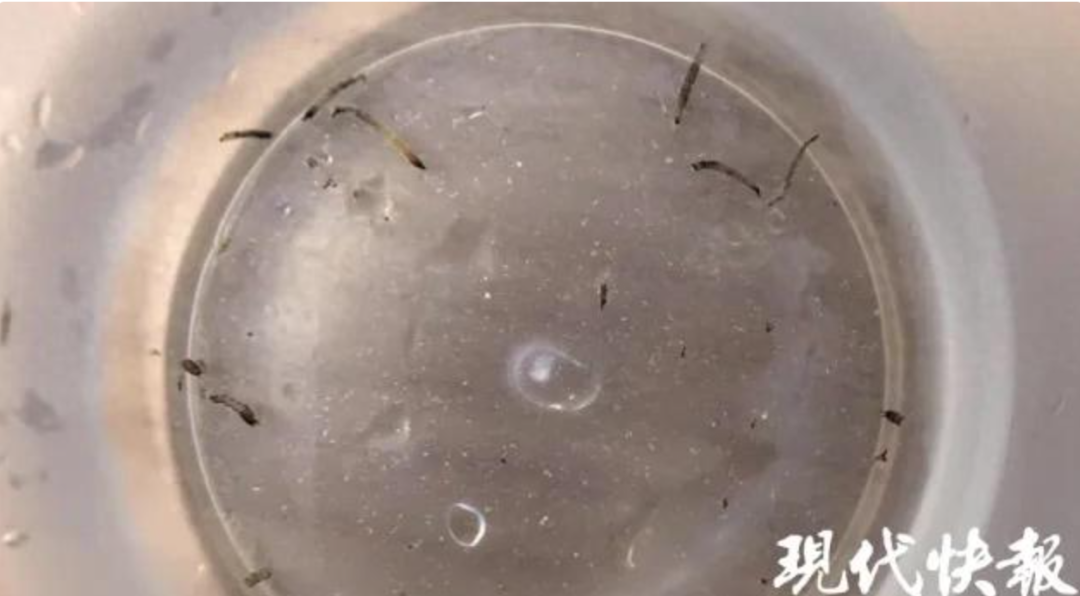

近日,一则令人揪心的新闻引发广泛关注:扬州一名8岁女童,持续一个多月频繁呕吐活虫,家长焦急万分,辗转多家医院,尝试常规驱虫药却毫无效果。直到扬州市妇女儿童医院接诊,经多学科专家联合诊断,才揪出这场噩梦的“元凶”——卫生间里常见的黑色小飞蛾,也就是毛蠓,俗称“蛾蚋”。这一事件为广大家长和医务人员敲响了卫生安全警钟。

来源:现代快报

小小毛蠓,为何危害巨大?

▌病原体解密:毛蠓携带的“细菌军团”米配资

别看毛蠓体型微小,毛茸茸的外表看似无害,实则是个移动的“病菌培养皿”。其幼虫长期栖息在富含有机质的水环境中,比如马桶水箱、洗手盆下水管、浴缸排水处等,这些地方堆积着大量污垢、皮屑、毛发等,是细菌滋生的温床。在这样恶劣的环境里,毛蠓幼虫以微生物和腐败有机物为食,逐渐形成所谓的 “地沟蛆”。当环境适宜时,幼虫便会化蛹并羽化为成虫,最终从下水道飞出,成为卫生间常见的 “小黑虫”。

毛蠓不仅生存能力强,其体表及消化系统还携带多种病原体。像大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、等常见致病菌,在毛蠓身上的检出率相当高。这些病菌一旦进入人体,尤其是免疫系统尚不完善的儿童体内,便可能引发一系列健康危机,严重威胁人们的身体健康。

▌感染途径:防不胜防的“入侵”之路

经口感染:本案中女童的感染途径,大概率是在卫生间洗漱、漱口时,不慎误食了被毛蠓幼虫污染的水。梅雨季节,空气潮湿,卫生间湿度居高不下,为毛蠓繁殖创造绝佳条件。幼虫在下水道等阴暗角落大量滋生,随着水流,可能附着在牙刷、漱口杯上,或是在马桶冲水时,因水花溅起混入口腔,悄然开启“入侵” 之旅。

间接接触感染:毛蠓成虫飞行能力弱,常停留在卫生间墙壁、毛巾、衣物上。它们身上携带的病菌,会借此机会转移到日常用品表面。孩子日常接触这些物品后,若再习惯性揉眼、咬手指,病菌便顺势进入体内,引发感染。比如,孩子用被污染的毛巾擦脸,或是拿着玩过的玩具放入口中,都可能让病菌“乘虚而入”。另外,毛蠓虫体死后风化分解混入尘埃,如果被过敏体质的人吸入,可能引起呼吸道过敏反应,如过敏性鼻炎、支气管哮喘等。此外,直接接触毛蠓或其分泌物也可能导致皮肤过敏反应。

一个值得警惕的现象是米配资,毛蠓感染病例在临床上较为罕见,容易造成误诊。常规驱虫药物对毛蠓幼虫感染效果有限,需要特定药物如伊维菌素进行治疗。这也解释了为何本案中女童辗转多家医院治疗效果不佳,直到确诊为毛蠓幼虫感染并采用针对性治疗方案后才获得疗效。

从流行病学角度看,毛蠓相关健康问题在梅雨季节更为常见。潮湿闷热的环境非常适合毛蠓繁殖,幼虫在70%以上的湿度下生长良好。因此,在南方地区或雨季,更需提高对毛蠓防治的重视程度。

做好这些,让毛蠓无处遁形

针对毛蠓可能带来的健康风险,采取科学有效的预防措施至关重要。通过以下系统性的防虫方案,家庭可以显著降低毛蠓幼虫感染的发生概率。

首先,清除积水是断绝毛蠓孳生环境的关键,遵循“积水是毛蠓繁殖的温床,无水则无虫” 的原则。需及时清除各类积水,如倒掉花盆底盘、桶罐积水,擦干浴室地面水槽,保持室外排水沟畅通,定期清理空调托盘等隐蔽积水处,季度清洁马桶水箱,抹布拖把使用后拧干晾晒。

其次,源头封堵可阻断毛蠓的入侵路径。地漏装防虫密封盖,密封下水管缝隙,安装细密纱窗和防虫网,防止成虫飞入室内。

再者,做好管道维护能破坏毛蠓幼虫的食物来源。每周用60℃以上热水冲洗,每月用漂白水或小苏打 + 白醋溶液清洁,严重污染时用专用清洁剂,厨房下水道装滤网。

对于已进入室内的毛蠓成虫,可利用电蚊拍、低毒杀虫剂、自制灭虫水、粘虫板、紫外线灭蚊灯等灭杀。但切记勿用手直接拍打,处理后及时洗手。

最后,大家谨记:如果在家中或孩子呕吐物中发现可疑虫体,切记不要直接用手接触。正确的做法是用镊子或棉签将虫体放入小瓶,加入少量酒精保存,尽快送疾控中心或医院鉴定。对于出现不明原因呕吐、腹痛的儿童,特别是伴有活虫排出时,家长要详细记录虫体特征和家中卫生状况,及时就医说明情况,通过科学的防虫措施和良好的卫生习惯,才能保护好家人的健康~

医学界儿科领域交流群正式开放!

加入我们吧!

责任编辑:叶子

*\"医学界\"力求所发表内容专业、可靠,但不对内容的准确性做出承诺;请相关各方在采用或以此作为决策依据时另行核查。

51配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。